松田 幸裕 記

前回の投稿「JUAS「企業IT動向調査2025」から今を読む ~求められる「ITと人間力の融合」~」にて、生産性について触れました。

昨今の「物価上昇 → 賃上げ圧力 → 賃上げ → 価格転嫁 → 物価上昇 → …」という負のスパイラルから脱するためには、労働生産性を高めていく必要があり、「考える力」を伸ばし、DXやデータ活用なども積極的に進めることで生産性は高まるのではないか、というような話をしました。

その中でふと、「日本の労働生産性は現在どうなっているのだろう?」という疑問が頭をよぎりました。ずいぶん前の投稿ですが、2019年に「「働き方改革」を再考する その2 ~日本の労働生産性は本当に低いのか~」でも日本の労働生産性について触れました。あれから5年以上経っているため、現在の日本における労働生産性の状況を改めて見てみたいと思います。

他国と比較した日本の労働生産性 推移

以前の投稿と同様、データとしては公益財団法人 日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2024」を活用させていただきます。少々ショックなデータですが、現状の日本の労働生産性は以下のようになっています。

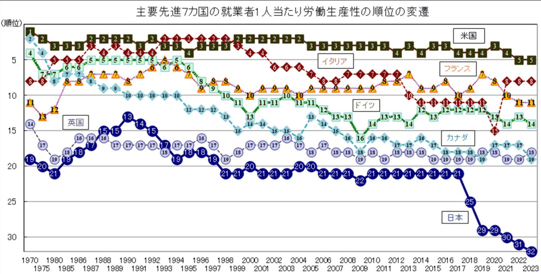

主要先進7カ国の就業者1人当たり労働生産性の順位の変遷

(公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」より)

主要先進7カ国の時間当たり労働生産性の順位の変遷

(公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」より)

就業者1人当たり、時間当たり、それぞれの労働生産性が低下しているように見えます。本当に日本の労働生産性はこのグラフのように低下しているのか、各年度のレポートに書かれている考察なども見てみましたので、以下に整理してみます。

就業者1人当たり労働生産性 低下の原因

順位が落ちている時期のレポートを見ると、いくつかの原因がありそうです。

まず一つとしては、女性や高齢者の勤務状況の変化、一人ひとりの労働時間の減少があるようです。企業が人手不足を懸念して、働ける時間が短い女性や高齢者を積極的に採用したこと、残業時間が減って全体的な年間労働時間が減少していること、などがこのグラフの推移に影響を与えているとのことです。

また、コロナ禍によって1人当たりの労働時間が減少している、ということも要因としてあるようです。確かに、日本は他国と比べてコロナ禍での規制は厳しい方でしたよね。そう考えると、コロナ禍によって1人当たりの労働時間が減り、それがこのグラフに反映されたというのは頷ける話です。

以上のように、就業者1人当たりの労働生産性というのは単純に労働時間によって影響を受けるため、このグラフの傾斜だけを見て慌てることなく、冷静に受け止めたいですね。

時間当たり労働生産性 低下の原因

時間当たりの労働生産性は、就業者1人当たりの労働生産性のように「労働時間によって上下する」ということはないため、こちらの方が労働生産性を適切に表現していると言えます。ただ、こちらのグラフを見ても日本の労働生産性は他国と比較して下がっているのは心配なところです。

この低下の原因をレポートから探りましたが、どうやら日本の労働生産性が低下しているのではなく、他国の労働生産性の上昇率が日本の労働生産性の上昇率を上回っていることが原因のようです。

日本の時間当たり労働生産性の値(単位:購買力平価換算USドル)を各年度のレポートから見ると、徐々に上昇していることがわかります。例えば2018年のレポートでは47.5となっていますが、そこから徐々に上昇していて、2024年のレポートでは56.8になっています。そう考えると、他国が日本より高い上昇率で生産性向上をしているため、日本の順位が落ちてきている、と言えそうです。

以上より、日本の労働生産性は下がっているわけではありませんが、他国の上昇率と比べると劣っていると言えそうです。グローバル経済の現状を考えると、「生産性は下がっていないから大丈夫」とも言い切れず、対策が必要ですね。

現状を知るところでずいぶん長くなってしまったため、「じゃあどうすればいい?」という部分は次回の宿題とさせていただこうと思います。

![企業向けITトータルケアサービス[beelief]](https://image.jimcdn.com/cdn-cgi/image//app/cms/storage/image/path/sf7322ba3366bc3c4/image/if0dfc69a393cd9f4/version/1548120163/image.png)