松田 幸裕 記

少し前の話になりますが、JUAS(一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会)より「企業IT動向調査2025」が公開されました。本投稿では、この「企業IT動向調査2025」を俯瞰して、IT動向を感じてみたいと思います。

進むDXとデータ活用

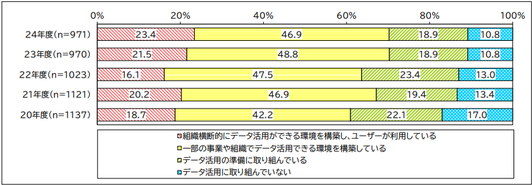

下のグラフは、4~5年間でのDX推進とデータ活用の推移を示したものです。

DX 推進状況(JUAS「企業IT動向調査2025」より)

データ活用の取組み状況(JUAS「企業IT動向調査2025」より)

これを見る限り、緩やかではあるものの、DXもデータ活用も進んでいるようです。ツールやデータが活用され、結果として組織力の向上やビジネス成長に本当につながっているのかはわかりませんが、IT部門やDX部門として責務を果たすべく、試行錯誤しながらも進めてこられた結果ではないかと、前向きに理解しています。

DX/データ活用 おさらい

ここで改めて、「DXとは?」、「データ活用とは?」について触れておきたいと思います。

以前の投稿「「DX動向2024」からDXを再考する その1」で、「DXとは?」について触れました。詳しくはこちらの投稿を見ていただきたいと思いますが、本質的には「データとデジタル技術を活用してビジネス変革を継続的に起こす土壌や仕組みをつくり、競争上の優位性を確立すること」がDXと言えます。

データ活用についても、以前の投稿「データドリブン経営の実現にむけて その4」で、「BI(ビジネス・インテリジェンスとは?」について触れました。詳しくはこちらの投稿を見ていただきたいと思いますが、本質的には「企画・経営者や一般社員が分析の専門家に頼らずにデータ分析を行い、意思決定を迅速に行うこと」がBIと言えます。

本質的なDX/データ活用のために

DXやBIの本質的な意味を考えると、もはやDXやデータ活用というものは「ツールを用意すればできる」というものではなく、ITの利用者である従業員にかかっていると言えそうです。もちろん、IT側が十分なツールや仕組みを用意していなければいけないのですが、そのうえでDXやデータ活用を組織力向上やビジネス成長という成果につなげるのはITの利用者である従業員であり、どちらかというと従業員側の資質や活動によって成否が決まるのではないかと思うのです。

昨今、断片的な情報が流れるように過ぎ去り、情報に対して「知る」ことはできても「考える」ことは十分にできていないように思います。また、組織では役割の細分化が進み、「私の仕事はこれ」と限定的になり、全体の中の部分としてズームイン・ズームアウトをしながら思考・改善する場も限られているのではないかと思います。

現代の人類に改めて必要とされているのは、「考える力」ではないかと思います。流れてくる情報を「そういうもの」として扱わず、日常の業務を「そういうもの」として扱わず、些細なことに「あれ?」という違和感を持ち、その違和感について深掘りすることが重要なのではないでしょうか。その行為の中で、主観のみに頼らないようデータ活用を適切に行い、改善のために当たり前のようにITが活用される、という形でDXやデータ活用へとスムーズにつながってきます。

本質的なDX/データ活用のために、組織の一人ひとりが日々の業務を「そういうもの」として淡々とこなさず、適宜振り返りを行い、現状に違和感を持ち、原因を追究し改善を試みる、ということが重要ではないかと思っています。

昨今の物価高をきっかけとし、賃上げ圧力が高まっています。賃上げ圧力が高まったら賃上げする、ということができればいいですが、そんな簡単な話ではありません。例えば賃上げをするために製造・販売する製品の価格を上げて利益を得ようとすれば、それは更なる物価高につながり、それが更なる賃上げ圧力を引き起こします。これでは嬉しくない形でのインフレが続くだけです。

そうならないためには、生産性を上げるしかありません。生産性は「産出÷投入」であり、製品やサービスに価値を加える(=産出を増やす)形でも、作業を効率化する(=投入を減らす)形でも、生産性は上がることになります。先ほど触れた「考える力」を発揮して生産性を上げることができれば、この物価高の負のスパイラルから抜けられると思います。今回の物価高をきっかけとして、生産性を上げるために「考える」ことが定着すれば、DXやデータ活用も進み、ビジネスの成長につながり、その先には輝ける未来が待っているかもしれません。

![企業向けITトータルケアサービス[beelief]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sf7322ba3366bc3c4/image/if0dfc69a393cd9f4/version/1548120163/image.png)